男女問わず40代以降の中高年においては、遅かれ早かれ加齢症状がで始めており、シミやしわ・白髪といった外見的な部分はもちろん、老眼や頻尿などといった感覚器や泌尿器まで、体の様々な機能が低下していく年代。

加齢による体質の変性においてはそれだけに留まらず、睡眠の質の低下や免疫力の低下など、何かと「低下」という言葉ばかりが並んでしまうほど、あらゆる機能が低下していくことは少々寂しくも切なくもあります。

加齢の進行については、概ね個人差が大きい部分ではありますが、多くの方が老化現象としてあまり認識されていないのが

筋肉・骨格系における機能低下

特に高齢者ともなると、骨密度が低下して骨折しやすくなる「骨粗しょう症」や、筋肉量・筋力が低下する「サルコペニア」などを発症しやすくなり、立ったりしゃがんだりといった日常の動作そのものに制限を受けるようになってしまいます。そんな筋肉・骨格系における機能低下ですが、

「お年寄りだけの話でしょ?!」と思ったら大間違い

40歳代から徐々に増え始める加齢により筋力の低下については、主に下肢筋肉から減少していき、それを要因とした膝痛なども増え始めるのです。これまで大腿四頭筋などの足の筋肉にサポートされてきた膝は、

筋肉量の低下により徐々に負荷が増えてくる。

そして、いずれかの時点で動作のたびに膝の痛みを感じてくるようになるのが「変形性膝関節症」なのです。もちろん、体を支えるという観点では腰椎もそれに該当し、加齢による腰痛は「変形性脊椎症」が主な原因であり、

腰痛も膝痛も生活の質を大きく低下させる懸念すべき疾患

近年では、立ったり歩いたりといった移動能力が低下するロコモティブシンドローム(運動器症候群)が取り沙汰されておりますが、まさに加齢による膝痛「変形性膝関節症」においては、

ロコモティブシンドロームの入り口

と言っても過言ではないのです。

このページでは、そんな懸念すべき疾患でもある変形性膝関節症の理解を深めるべく、症状の特徴や原因、悪化させないための対策や方法など、あらゆる観点で変形性膝関節症を掘り下げていきます。中高年からの膝痛、決して他人事ではありませんのでしっかりと知識を身につけておきましょう。

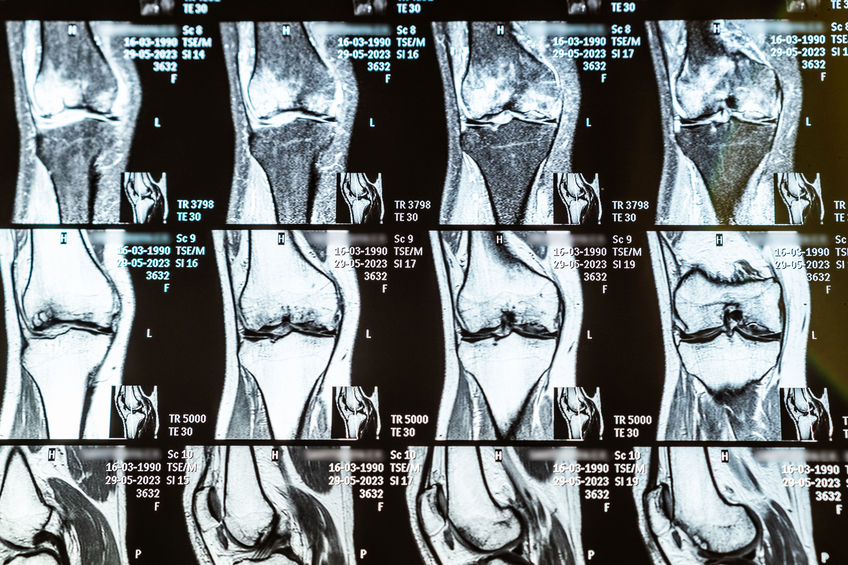

変形性膝関節症については、長きに渡って使い込んできた膝関節の軟骨が擦り減ることによって生じる膝関節特有の症状です。早い人で40歳代から症状が出ることもありますが、主に50歳代以上の男女に多く、厚生労働省による「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策についての報告書(平成20年7月)」によると

変形性膝関節症の患者数は自覚症状を有する者で約1,000万人

潜在的な患者(X線診断による患者数)は約3,000万人

と推定されています。

※出典:厚生労働省「介護予防の推進に向けた運動器疾患対策についての報告書(平成20年7月)」

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0701-5a.pdf

変形性膝関節症は特に女性の比率が高く、60代の女性で約40%、70代の女性で約70%が罹患しておりますが、これは女性は元々筋肉量が少ないこともあり、

膝関節をサポートする筋力が低い

ことに加え、習慣的に運動をする時間が取りにくいといった生活習慣が起因していると考えられます。それ以外にも、加齢によって柔軟性や水分量が減少した軟骨は擦り減りやすく、極端な話

「40代以降は普通に生活していても軟骨が減っていく」

という点を踏まえると、高齢者のほとんどが変形性膝関節症に罹患しているという事実も合点がいくのではないかと思います。

「▼中高年から増える膝痛の種類と原因」でもご紹介しておりますが、変形性膝関節症は、時間と共に擦り減った軟骨が変形することで膝関節がスムーズに動かなくなり、

最終的には骨同士が直接ぶつかって激痛に見舞われる

という進行性の疾患であり、最終的には歩行すら困難になってしまいますので、日常生活に与える影響度がとても大きな症状であることは説明の余地がありません。膝関節の軟骨が擦り減ってしまう直接的な原因は様々ですが、

・加齢もしくは運動不足による筋力低下

・筋肉量の減少による基礎代謝低下

・基礎代謝低下による脂肪・体重の増加

・体重増を起因とした膝関節の負担増

といった点が挙げられ、特に中年太りの典型的な体型「リンゴ型肥満」をイメージすれば分かりやすいのですが、下半身は細いのに上半身が大きい、つまり下肢への負担が大きい状態が、ことさら軟骨を擦り減らすと考えることができます。

中年太りも言わば老化現象のひとつかもしれませんが、

適度な運動や食事制限などで体重増加を抑えることはできる

ので、変形性膝関節症の予防法として特にメタボの方は、まず体重を適正な水準まで減らすということを心掛けると良いでしょう。

▼健常な中高年の立ち上がる・長く歩くをサポートする「ひざのみかた」

上記では、変形性膝関節症は進行性ということをお伝えいたしましたが、変形性膝関節症が踏む進行プロセスについて詳しく見ていきましょう。

≪初期症状≫

膝の動きに違和感を覚えたり、動きによって痛みを感じたりするものの、しばらくすると痛みがひいて膝痛のことを忘れてしまう程度の状態。立ち上がりや歩きはじめなど、動作の開始時に膝に痛みを感じるのが特徴。また、正座すると膝が痛い、しゃがむと痛い、あぐらがかけないといった状態も初期症状の特徴で、この時点ではまだ痛みを我慢できる状態なので、病院に行こうとは考えないかもしれません。

≪中期症状≫

軟骨が徐々に擦れて削れていき、痛みによって正座やしゃがむといった動作が困難になります。削れた軟骨の破片が骨膜を刺激して何もしてなくても痛みを感じ、膝が腫れたり、膝に水が溜まったりと、専門医の受診を本格検討する段階となります。また、膝を動かすごとにカクカクしたり、膝からきしむような音がしたりと、明らかな異変を感じます。

≪後期(進行期)症状≫

後期ともなると既に軟骨がほぼなくなり、骨同士が衝突してしまっている状態。何もしてなくても強い痛みが生じ、歩くことはもちろん、座ることもしゃがむこともできなくなります。また、痛みを感じている時間が長くなることでストレスや精神的負担も大きく、さらには痛みで寝ることすら困難となり、メンタルを含めた様々な部分で不調を感じるようになります。

これらのように、変形性膝関節症においては

・あらゆる行動が制限される

・慢性的な痛みでストレスになる

・痛みで睡眠の質が低下する

といった膝痛以外の2次的な悪影響も大きくなってしまう点に留意が必要です。

特に初期~中期においては、膝が痛むことでなおさら膝を動かさないようにしてしまい、膝を守るべく筋力がさらに低下してしまうという悪循環に陥りがち。何十年と掛けて擦り減った軟骨は

再生することがありません

ので、変形性膝関節症の治療においては、運動療法などによる保存療法が一般的です。つまり、運動をすることで下肢筋肉を強化し、膝への負担を減らすことが大切で、膝の痛みがある程度収まった時点で、ウォーキングなどの膝への負担が少ない運動を行うことで、徐々に筋肉量を増やしていく必要があります。

変形性膝関節症に代表する中高年の膝痛においては、安静にするほど筋力が低下するだけでなく、

動かないぶん体重も増えやすくなってしまう

ため、痛みがひどくならない範囲で下肢筋力を強化することが重要。

後期症状まで至ってしまうと、人工関節への置換といった大掛かりな手術すら必要になってしまう大きな疾病ですので、たかが膝痛などと考えずに、早めに整形外科などの専門医を受診することが大切なのです。

記事監修:久保 明 医学博士

医療法人財団百葉の会銀座医院 院長補佐

東海大学医学部医学科 客員教授

日本臨床栄養協会 理事長

元 厚生労働省薬事・食品衛生審議会 専門委員

ひざ関節の違和感が気になる方はリフレの「ひざのみかたW」にお任せ

リフレの「ひざのみかたW」は、ひざ関節の曲げ伸ばしにサケ軟骨由来の2つの軟骨成分「プロテオグリカン」と「Ⅱ型コラーゲン」を配合したサプリメントです。立ち上がる・長く歩く・階段の昇り降り等の際にひざ関節が気になる方に適しています。