中高年における主な膝痛要因となる「変形性膝関節症」においては、これまでも他のページでご紹介してきましたが、膝関節に限らず、関節を保護する軟骨などは、一度擦り減ってしまうと再生することはないので、基本的な考えとしては

擦り減ってしまうペースを遅らせる

ということを念頭に置く必要があります。

軟骨の擦り減りに限らず、老化現象においてはアンチエイジングと言われるように、老化自体は避けることができないので、加齢症状をできる限り抑えて運動機能を維持する!という考え方が重要。

そのためにも、適度な運動を習慣づけて、

関節の柔軟性や筋力を維持

することが、変形性膝関節症の保存療法であることを「▼日常生活に支障を来す変形性膝関節症とは」の記事でもご紹介いたしました。

膝痛に悩む多くの方は、痛むから安静にしよう、当面運動は控えよう・・・と考えがちですが、中高年の膝痛においては

動かさないと下肢筋肉はより一層衰える

というのが実情。

もちろん、専門医の指示を仰ぎながらのお話ではありますが、40~50代から膝関節の違和感を覚える方の多くは、変形性膝関節症の初期段階であることが多いことから、炎症などの腫れがない限りは、下肢筋肉を動かして筋力を維持・強化させることが基本的な対策となります。

皆さんも実感されている方が多いかもしれませんが、やはり中高年以降ともなりますと、食べる量は決して増えてないのに体重が増えやすくなる傾向にありますが、これは、加齢によって運動量が減少していることはもちろんですが、

体の中でも一番大きい大腿四頭筋などの下肢筋肉が大きく減る

ことで基礎代謝が大きく低下し、消費するエネルギー量も減るため、

食べる量が減っていないから太りやすい

ということが言え、さらには筋肉が減少しているのに体重が増えてしまうと、膝への負担が必然的に大きくなってしまい、膝痛が起こりやすくなる。というのが中高年に起こりやすい膝痛のプロセスであると言えるでしょう。

今回は、そんな厄介な中高年の膝痛「変形性膝関節症」の対策として重要な

治すより進行を遅らせるという考え方の重要性

さらには膝痛初期段階での膝を動かすためのポイントや、日常生活のなかで避けたい動作などをご紹介していきます。

もちろん、闇雲に膝を動かし負荷を掛ければ、再び痛みが悪化するかもしれませんので、その点はしっかりと専門医の指示を聞く必要がありますが、まずは膝痛対策の基礎として、個人でできる対処法を知っておくことが重要なのです。

単に膝痛と言っても、変形性膝関節症なのか半月板の損傷なのか個人が判断することは難しいため、整形外科などによるMRI検査は必須となりますが、変形性膝関節症の初期においては、

痛みというより動きに違和感

を感じることが多い傾向にあり、仮に痛みが出ても数日でその痛みが引いたりするため、専門医の受診が遅れてしまうケースが多いのが実情です。初期段階における痛みについては、

起き上がったり歩き出そうとした時に生ずる動作時痛

で、あまり気にならないケースが多いようですが、この時点ですでに痛みで正座ができない、しゃがみ込むことができない、踏ん張ると痛みが生じるといった自覚症状が現れやすくなります。

そんな初期段階が中期まで進行すると、擦り減った軟骨の破片が骨膜を刺激して炎症を起こすため、膝が腫れたり、膝に水(関節液)が溜まりやすくなったり、関節の変形が顕著になってきます。この状態では、動作時痛のほか

炎症・痛みによって関節の可動域も狭くなり

無理な運動はもちろん、立ってるだけで痛い、歩くだけで痛みを感じるといった状態になります。こうした炎症や腫れを伴う場合は安静にするのが鉄則で、腫れに対しては冷やす、腫れが引くまでは動かさないのが基本です。

中期レベルまで進行してしまうと、痛みによって様々な動作が制限されてしまいますので、医師の診断および指導のもと、

リハビリ的に関節機能の回復を図る必要があり

特に大腿四頭筋を中心に下肢筋力を強化させる筋トレが必須となってきますので、そのような状態になる初期の段階から、しっかりと自身の膝関節の状況を知り、その対策を取っておくことが肝要です。

ただし、膝の痛みの原因が運動などであれば、一時的に休んで安静にすることができますが、介護職や重い荷物を運ぶ仕事、立ち仕事などの場合、

痛みを我慢して症状を悪化させてしまうケース

が少なくありません。

いくら体重や食事管理をしっかりと行い、肥満ではなかったとしても、日常的に膝に大きな負荷が掛かるような仕事に就いている方は、相対的に変形性膝関節症になりやすいという点も覚えておくようにしましょう。

変形性膝関節症による膝痛においては、炎症や腫れなどの痛みがない時に20~30分程度の軽めのウォーキングや膝の負担の小さい水中歩行、浅めのスクワットなどで、膝関節まわりの筋トレを習慣化させるようにしましょう。

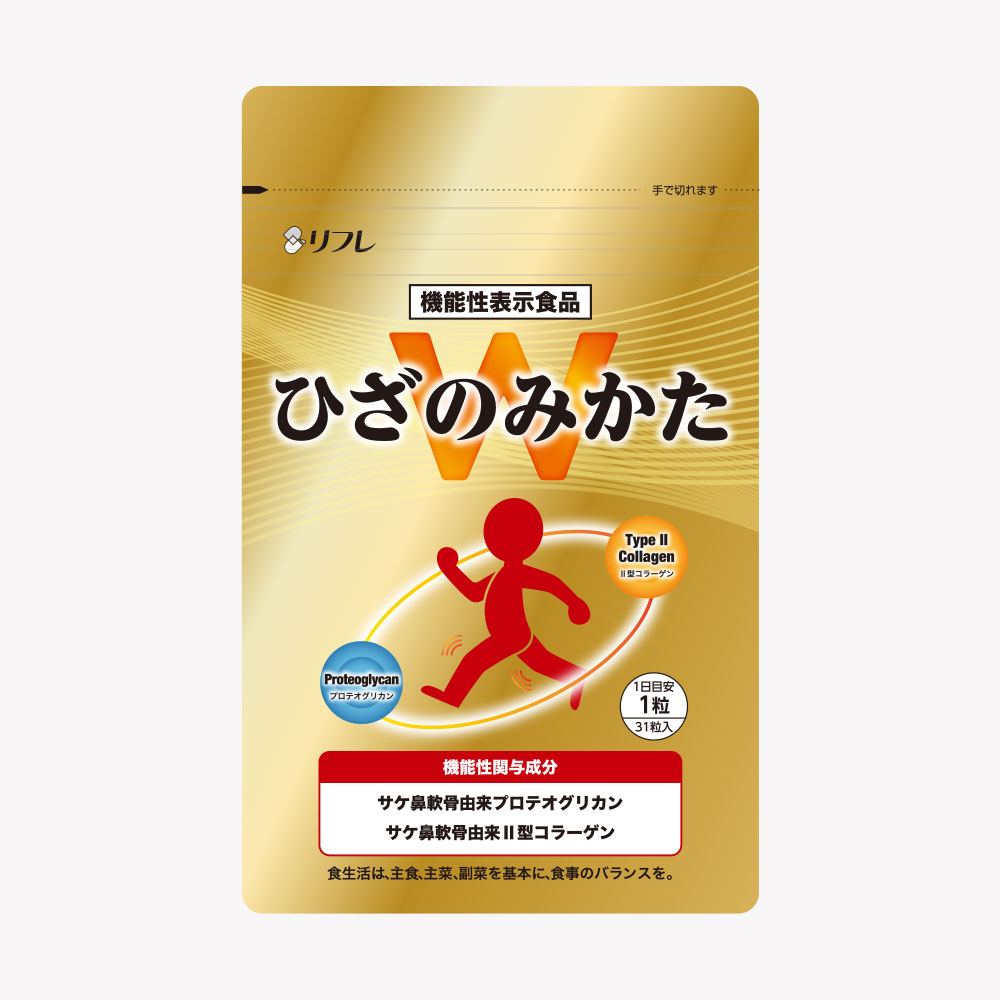

▼ひざ関節に違和感のある健常な中高年の膝をサポートする「ひざのみかた」

上述のとおり、変形性膝関節症の原因となる関節軟骨の擦り減りにおいては、

下肢筋肉で膝関節をサポートすることで、「軟骨が擦り減っていく速度を遅らせる」という考え方が基本です。また、軟骨が擦り減ってしまう要因となる

肥満や重い荷物を持つ重労働

という生活習慣を見直し、下半身を中心に関節のストレッチ、筋肉の強化を図っていくことで、そのうち痛みを感じなくなることを目指します。とは言え、膝を深く曲げる動作や急な方向転換を伴う動作は、痛みが再発するリスクがありますので、習慣化させる運動においても、

ある程度その運動の種類は精査する必要があります。

高齢者の約8割が変形性膝関節症に罹患している現状は、他のページでもご紹介済みではあり、高齢者の多くが「痛いから自発的に動かなくなってしまう」ケースが多いのが実情ですが、膝関節は

動かさなければ動かさないほど動かなくなってしまう

という傾向にありますので、痛みや無理のない範囲で積極的に動かすことが重要なのです。家でも簡単にできる前屈などのストレッチはもちろん、寝た状態での足の上げ下げ、足全体の筋肉を鍛えるスクワットなど、

膝にさほど負担を掛けない下肢筋力のトレーニング

は非常に効果的で、変形性膝関節症に限らず半月板損傷時のリハビリとしても多く採用されています。

膝関節に限らず各関節は、動かす量が少ないと関節の軟骨の水分量が減少して弾力性が低下するため、結果的に動きが悪くなり、軟骨も擦り減りやすくなってしまいます。膝関節を筋肉で守るためにも、

筋トレによって、多少太ももが太くなってしまったとしても、膝痛によって生活の質低下を招くよりかは、しっかりと下肢筋力を強化した方が、日常生活という面においてもこちらの方が効果的。

筋トレなんて苦手~

という女性の方も多いかもしれませんが、変形性膝関節症は女性の方が罹患されることが多い傾向にありますので、その点も踏まえ、現在ウォーキングの習慣がある人などは特に、その習慣に下肢筋力アップのためのトレーニングを含めるようにしましょう!

記事監修:久保 明 医学博士

医療法人財団百葉の会銀座医院 院長補佐

東海大学医学部医学科 客員教授

日本臨床栄養協会 理事長

元 厚生労働省薬事・食品衛生審議会 専門委員

ひざ関節の違和感が気になる方はリフレの「ひざのみかたW」にお任せ

リフレの「ひざのみかたW」は、ひざ関節の曲げ伸ばしにサケ軟骨由来の2つの軟骨成分「プロテオグリカン」と「Ⅱ型コラーゲン」を配合したサプリメントです。立ち上がる・長く歩く・階段の昇り降り等の際にひざ関節が気になる方に適しています。